Eu tinha 15 anos quando notei que um par de olhos pode ser a última coisa que vislumbramos ao dormir.

Os dela eram castanho claros, cor de sol filtrado por cortina.

Tinha um brilho bonito, meio tímido, meio cósmico, como se algum corpo celeste tivesse se distraído perto demais de mim.

Uma vez ela veio me cumprimentar no meu aniversário, o único que passei na escola.

Sempre fez parte das minhas pequenas frustrações nunca ter tido parabéns nos corredores. Só aconteceu naquele ano. Mazelas de quem nasce muito cedo, mas, ainda assim, eu jamais trocaria meu fevereiro.

Neguei o abraço dela por pirraça.

Ela tinha um cheiro específico demais e meu coração acelerava quando passava perto. Era tão assustador quanto efeito colateral de remédio.

Nunca quis sair ao lado dela nas fotos. Tudo sobre ela me assustava, embora eu mal entendesse por quê.

Ela não sabe disso e nunca saberá, mas foi quem acordou a poesia em mim.

Eu a revi uma década depois.

Ela já não era a pessoa da lembrança.

Perdeu os traços de menina, ganhou expressão adulta, outra postura, outro tempo.

E eu fiquei ali, olhando, tentando encaixar a mulher que vi na memória que eu guardava. Não encaixava.

É normal. As pessoas trocam de rosto quando a vida passa por elas.

E foi nesse reencontro meio torto que percebi uma coisa simples: eu não guardava mais ela.

Guardava a sensação.

Guardava o susto bom.

Guardava a menina que eu fui aos quinze anos, tentando entender o que fazer com um coração acelerado demais.

Foi aos 16 que vivi minha primeira grande perda.

Perder minha avó não foi só perder alguém que eu amava.

Foi como perder o eixo de uma casa.

Ela era a força que mantinha tudo em movimento, mesmo quando ninguém percebia.

E quando ela partiu, pareceu que cada pessoa da família se deslocou uns centímetros para longe, como móveis que rangem ao serem arrastados sem aviso.

Aos 16, descobri que existem dores que não dá para devolver ao lugar de onde vieram.

O meu Maria veio dela.

Mas, se pudesse, eu teria pego mais coisas: a bondade, o jeito de unir pessoas, o não desistir, o amar com uma singularidade que só uma Maria como ela poderia ter ensinado.

Aos 17 também descobri outro tipo de fotografia interna: o retrato da falta de escolha.

Eu, acostumada a livros e palavras, tentando aceitar uma vida de números e plantas.

Mamãe era categórica quando precisava me colocar no meu lugar.

E sempre havia um tom escondido naquele “você não tem outra opção” que me engolia inteira.

Quem diria? Mamãe acertou.

Talvez tenha sido sorte, mas existe uma beleza grande demais em rodar tantos quilômetros ao mês, conhecer tanta gente, tanto lugar.

E as palavras, as páginas e os livros… nunca me faltaram.

Uma década depois, eu já tinha descoberto coisas demais sobre o amor, sobre família, sobre trabalho, sobre idas e vindas.

Aos 27, entendi a lição mais amarga.

Descobri que amar também pode ferir, e que, às vezes, entregamos às mãos de alguém a parte mais vulnerável do nosso peito.

Aprendi a duras penas sobre lealdade, fidelidade e partidas.

Sobre a crueldade de sorrisos trocados às escondidas que destroem murais inteiros de sentimentos construídos com cuidado demais.

Aos 27, aprendi que amar é arriscar.

E que há quedas que ninguém amortece ou precede.

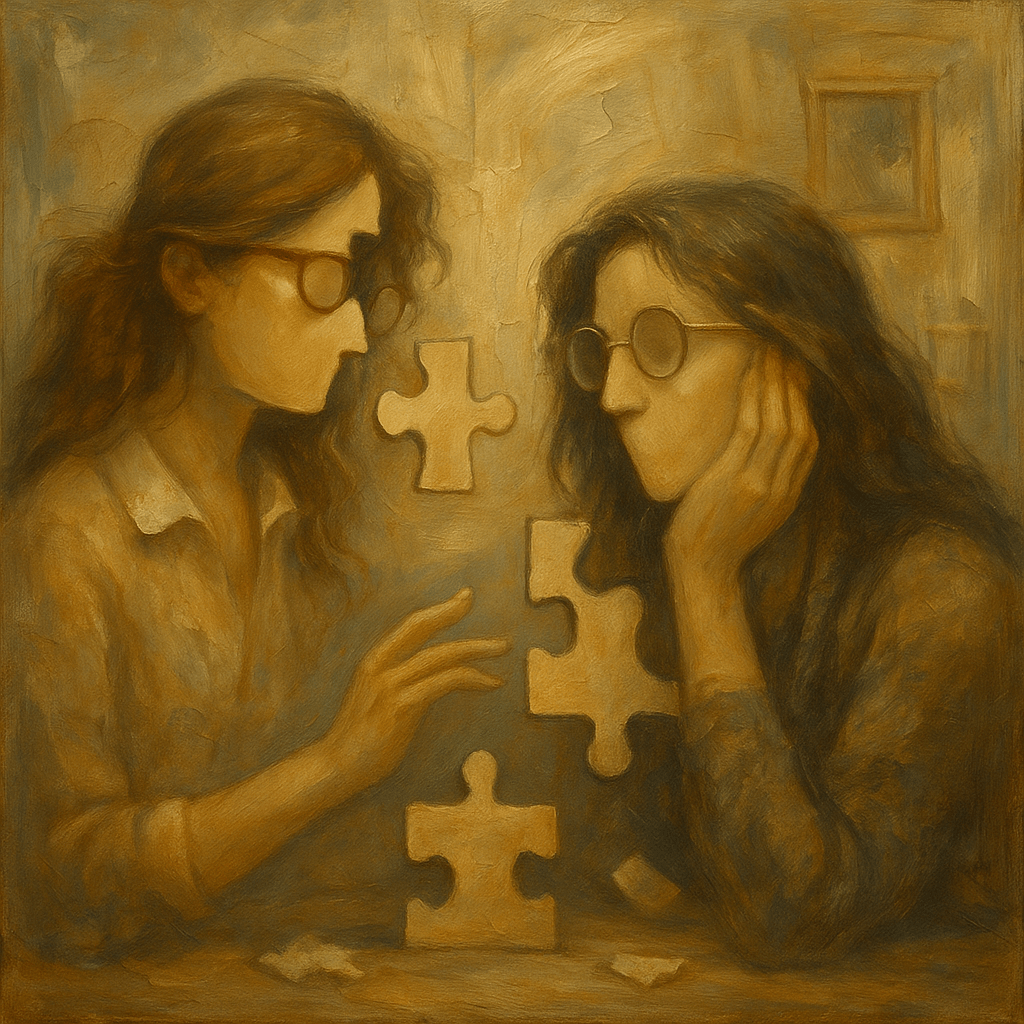

Vivi colecionando lembranças até descobrir que já não me encaixava nelas, como se eu tivesse virado a peça errada do meu próprio quebra-cabeça.

Às vezes me sinto uma obra surrealista procurando espaço nas memórias antigas, todas pintadas em óleo que já secou.

Ainda guardo os retratos.

retrato (03/12/2025)

Deixe um comentário